国立大学法人名古屋工業大学 コミュニティ創成教育研究センター 小田研究室、白松研究室、情報工学類 武藤研究室×スポーツ市民局 地域振興課(市内3学区)

成果報告レポート

1. プロジェクトの背景・課題

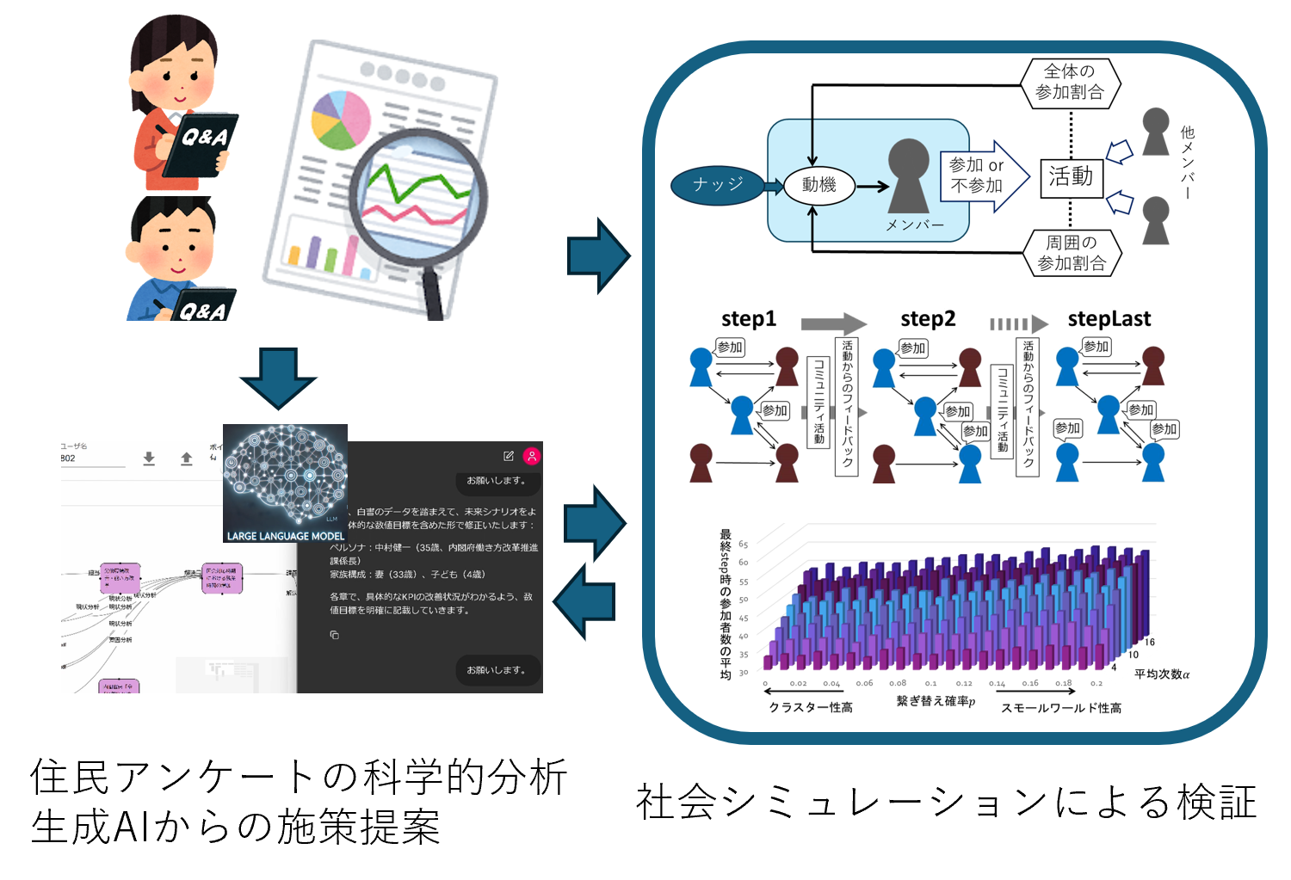

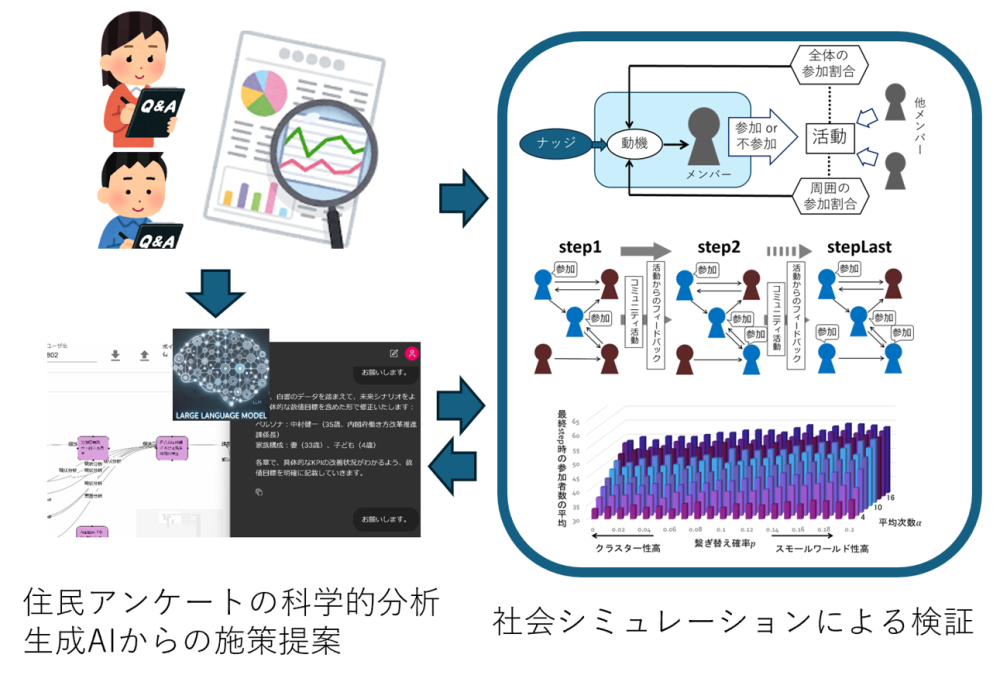

このプロジェクトの出発点は、「地域コミュニティをどうすればより良くできるか」という問題意識にあります。特に焦点を当てたのが、「向社会的行動」と呼ばれる、自分の周囲の人々のために行動するという姿勢です。近年、地域における人と人とのつながりが希薄化する中で、こうした向社会的行動を促すにはどのような要素が影響しているのかを明らかにし、それを地域政策にどう活かせるのかが大きな課題として設定されました。また、調査結果の活用には生成AIや社会シミュレーションなどの技術を取り入れ、新しい手法で地域づくりに貢献するという意図もありました。

2. 社会実証の内容

名古屋市地域振興課の協力のもと、市内の3つの学区をモデル地区として選定し、対象地域の住民に対して紙媒体とWebを併用したアンケート調査を実施しました。全体で1650部を配布し、最終的に有効回答数は290件(回収率17.6%)となりました。アンケートでは、地域コミュニティの「存続性」に影響を与える要因について、理念への共感、自己有用性、居心地の良さ、利他性などの観点から測定されました。

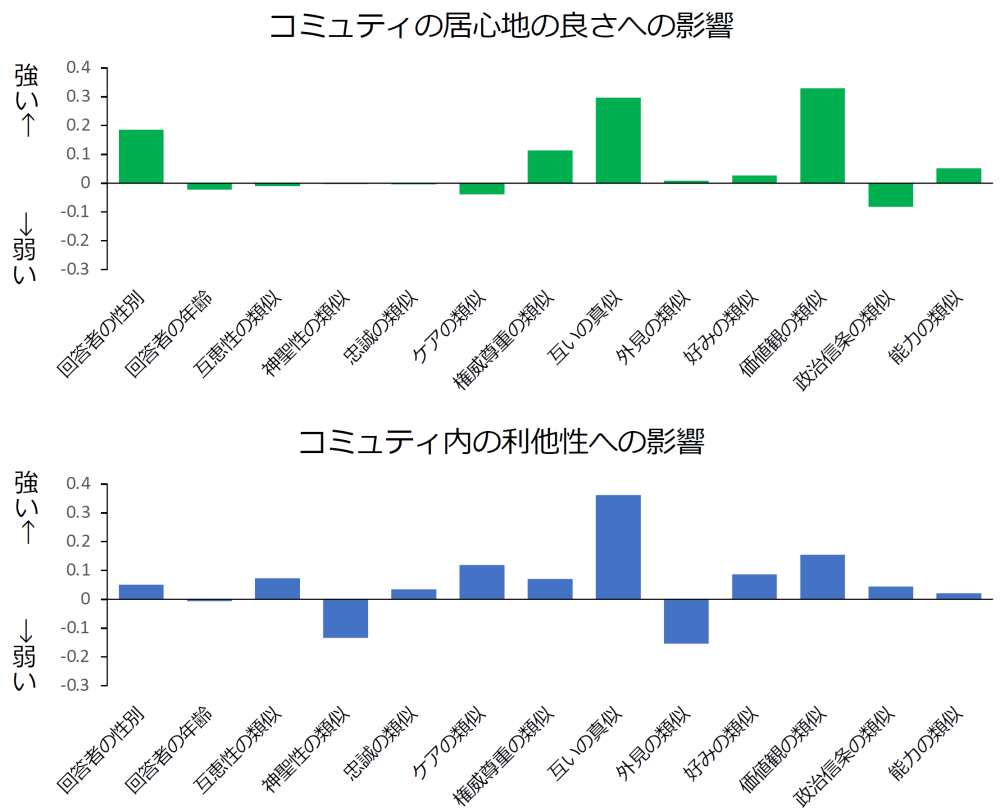

分析には重回帰分析を用い、最も強く影響していたのは「価値観の近さ」や「お互いの良いところを真似しようとする雰囲気」であることが分かりました。また、コミュニティに関わっていない理由についての自由記述も収集され、生成AIによって「必要性の欠如」「時間的制約」「他の活動の優先」など、複数の要因に分類されました。

さらに、生成AIによって調査結果から自動生成されたレポートを、名古屋市の職員が評価するという試みも行われました。学区の特徴を適切に捉えているか、提案に検討の価値があるか、市民への説明資料として適しているかなどの観点から評価され、実務感覚とも一定の整合性があることが確認されました。

3. 検証結果・効果

調査の結果からは、地域コミュニティの存続性に対して最も影響を及ぼすのは、住民同士の価値観の近さと、良い部分を学び合おうとする文化であることが明らかになりました。また、生成AIによる自由記述の分類やレポート生成についても、実務者の感覚と整合する評価が得られており、今後の地域政策への応用可能性が示唆されました。こうした技術的アプローチが、従来型の調査・分析では得がたい洞察を与えていることは、プロジェクトにとって大きな成果と言えます。

-1-1000x490.jpg)

4. 今後の展望・課題

来年度以降は、今年度の調査・分析結果をもとに、社会シミュレーションの本格的な実施を計画しています。また、生成AIによるレポートを地域住民や行政職員に提示し、ワークショップ形式で意見交換を行い、その音声データを議論支援システムで整理・分析することも構想されています。こうした対話を通じて、コミュニティ振興に向けた具体的な政策提言を行っていくことが目指されています。さらに、AIとシミュレーションによる双方向的なフィードバックループを構築し、データに基づいた持続的な地域づくりのための施策立案を支援していく計画です。

5. 実証事業者について

事業者:国立大学法人名古屋工業大学

大学長:小畑 誠

住所:〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町

URL:https://www.nitech.ac.jp/