近年、名古屋市ではメンタルヘルスの不調を抱える職員が増加傾向にあります。これまでにも職員向けの研修や相談事業等を実施してきましたが、ストレスは目に見ないため自覚できていない職員も多く、セルフケアに自発的に取り組んでもらうことは難しい状況でした。こうした課題を解決するため、名古屋市とZero To Infinity株式会社が連携し、AIを活用したストレス状態のセルフチェックによるメンタルヘルス不調の未然防止に向けた実証実験を行っています。

この実証実験では、職員自身がストレスを計測し、可視化できるシステムを導入。これにより、メンタルヘルス不調兆候への気づきとセルフケアへの意識向上を促し、休職者の減少と、より健康的で生き生きと働ける職場環境の実現を目指しています。

画像解析×AIによるメンタル不調悪化兆候検知システム「HaCha(ハチャ)」

今回の実証実験で活用されたのは、Zero To Infinity株式会社の「メンタル不調悪化兆候検知システム HaCha(ハチャ)」です。このシステムは、特別な機器を必要とせず、パソコンの内蔵カメラだけでストレス度を計測できる点が特徴です。

わずか20秒間の撮影で、目の周りの筋肉の動きやまばたきの回数、脈拍や自律神経の状態を解析。さらに、簡単な3つの質問への回答を組み合わせることで、メンタル不調の悪化兆候を検知・計測します。

従来のストレスチェックでは、声のトーン解析や定期的な問診データを基に評価する方法が主流でした。しかし、HaChaは「画像解析×AI技術」を活用し、筋肉の微細な動きによる表情の変化から、心理的な変化を検知するという新しいアプローチを試みています。

この技術は、農作物の育成状況や家畜の生体情報分析など、さまざまな分野で培われたAI解析技術を応用したもの。将来的には、バイオフィードバック技術(=生体情報の可視化と自己調整の学習により、心身の健康状態や最適なパフォーマンス発揮に役立つ技術)を用いたセルフケア支援の実現を目指しています。

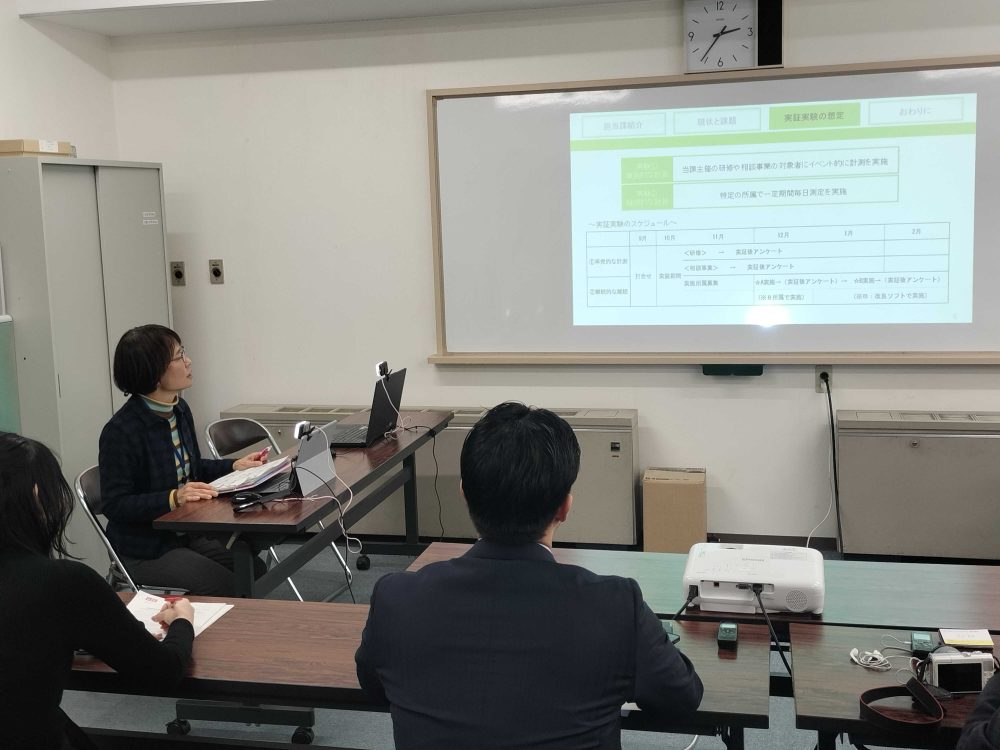

現地見学会の様子

令和7年2月13日に、名古屋市役所職員健康管理センターで、メディア向けの現地見学会を実施しました。当日は4社のメディアが参加し、名古屋市による実証プロジェクトの概要説明や、Zero To Infinity株式会社による「HaCha(ハチャ)」の技術解説を行いました。

説明後には、継続的に本計測に参加している職員がその場で「HaCha(ハチャ)」を利用する様子を見学。「HaCha(ハチャ)」を利用した率直な感想や意見が職員から聞かれました。

「計測後にコメントが表示されるのが嬉しいです。『明日も使おう!』というモチベーションにつながっています」と、UIに対しての好意的な評価や、メッセージが表示されることは意識的にストレスを減らそうと考えるきっかけになっているという声を聞くことができました。

どういった時間帯に計測を行っているか尋ねたところ、「時刻は特に決めず、空いた時間で計測するようにしています。夕方、疲れを感じるタイミングで行うことが多いですね」とのこと。

一方で、別の部署では特定の時刻を決めて計測を行っており、その場合は「(同じ時間帯なので)利用者が集中してしまい「HaCha」の利用に待ち時間が発生してしまった。それによって計測頻度が下がった」という課題があることも紹介されました。

また、面白い意見としては、「年末の最終出勤日(翌日以降大型連休に入るタイミング)である12月27の計測では、多くの職員が中央値に近い(=数値的に良い)結果を示した」といったものもありました。

「年末で気持ちが軽くなっていると、本当にストレス数値も変わるんですね。心は嘘をつけないと実感しました」との声が聞かれ、職員にとっても、自分のストレス状態を可視化し、把握できた機会となっているようでした。

今後の展望

今回の実証実験を通じて、ストレスの可視化が職員のセルフケア意識の向上に寄与することが確認できました。

「(今日の計測結果を受けて)明日に向けてどう行動するか?を考えるようになりました」という職員の声が印象的だったと、安全衛生課の担当者は話します。可視化によって、職員一人ひとりが自身のメンタルヘルスと向き合うきっかけを作れた点は、今回のプロジェクトの大きな成果といえます。

一方で、継続的にストレス計測を行ったとしても、日ごとの変化は微々たるもので、数値的に劇的な変化が見られるわけではありません。そうした中で、継続的にストレスチェックを行うためのモチベーション維持の仕組みが求められます。

Zero To Infinity株式会社の担当者も、「コメント機能やUIのアップデートは、継続的な計測を促すために一定の効果が働いたことが分かった」と、今回の結果を評価しています。今後も技術やUIのさらなるブラッシュアップを行っていく方針です。