国内外から多くの人が訪れる名古屋市科学館。

しかし、展示やサイエンスショーは基本的に日本語のみで提供されており、外国人来館者にとっては内容を理解するハードルが高いのが現状です。

この課題を解決すべく、科学館では最新の生成AI技術や自動翻訳システムを活用した多言語対応の取り組みを進めています。

今回、令和7年1月中旬から本格的な実証実験をスタートするにあたりメディア向け現地見学会を実施しました。その様子をお伝えします。

プロジェクトで使用する技術―株式会社Algomatic

本プロジェクトでは、株式会社Algomaticが開発した最新のAI翻訳エンジンを活用。

特に注目すべきは、複数の大規模言語モデル(LLM※)の単体での比較はもちろん組み合わせも含めて様々試行錯誤することで、プロの翻訳者に匹敵する自然で正確な翻訳を可能にしている点です。

※大規模言語モデル(LLM)…

膨大なテキストデータを活用して学習し、文章生成や質問応答など多様なタスクを実現するAIの基盤技術。

この技術を活用し、名古屋市科学館では主に以下2つの取り組みを進めています。

①リアルタイム翻訳によるサイエンスショーの多言語対応

科学館内の「サイエンスステージ」では、スタッフによるショー形式の実験が行われます。

アドリブを含む複数話者の掛け合い、科学用語や固有名詞の頻出といった複雑な状況で、いかに滑らかで的確なリアルタイム翻訳を実現できるかという挑戦を続けています。

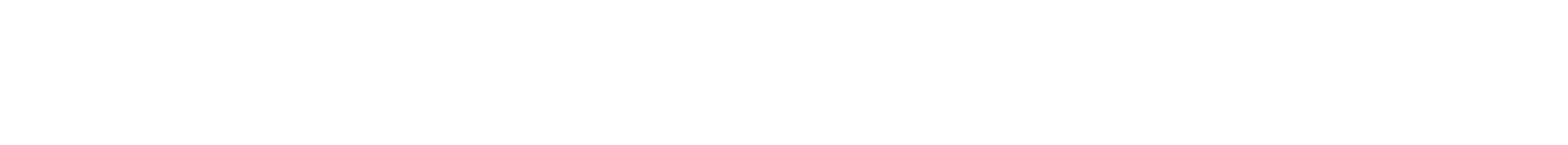

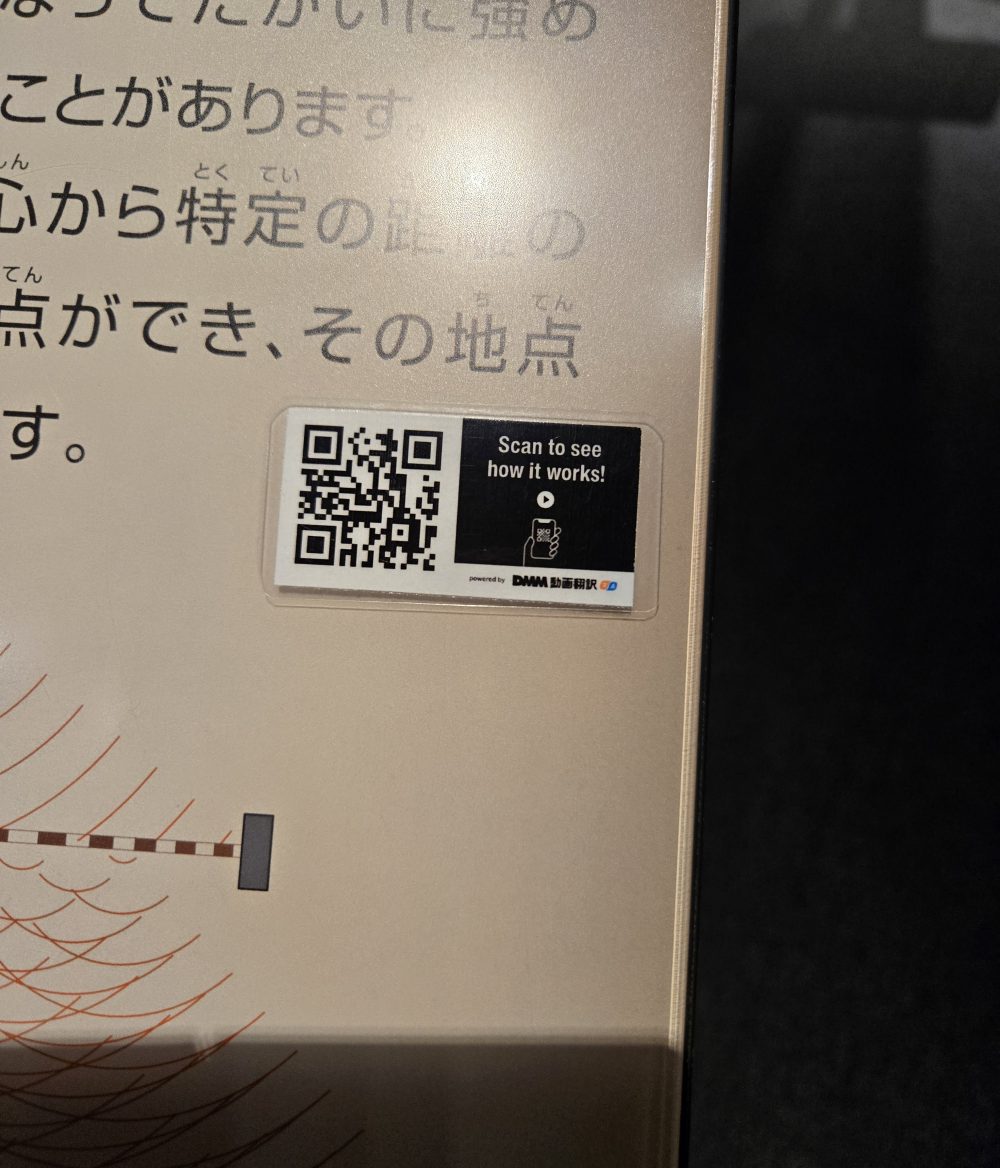

観覧者はサイエンスステージの入場時に専用の二次元コードを読み取ることで、専用Webサイトを閲覧可能に。

ショーが始まると、スタッフの発言がリアルタイムで翻訳され、スマートフォンに表示されます。

今回の実証実験の開始に至るまで、名古屋市と株式会社Algomaticはいくつもの試行錯誤を重ねてきました。

たとえば昨年12月には、名古屋市国際協力課の職員に実際にサイエンスショーでのリアルタイム翻訳を体験してもらい、意見を収集。

「話者の違いがわかりにくい」との声が挙がったため、翻訳画面に話者ごとの色分けを導入しました。

②展示品解説の動画翻訳

名古屋市科学館には、来館者が実際に操作・観察できる体験型展示が多く存在しています。

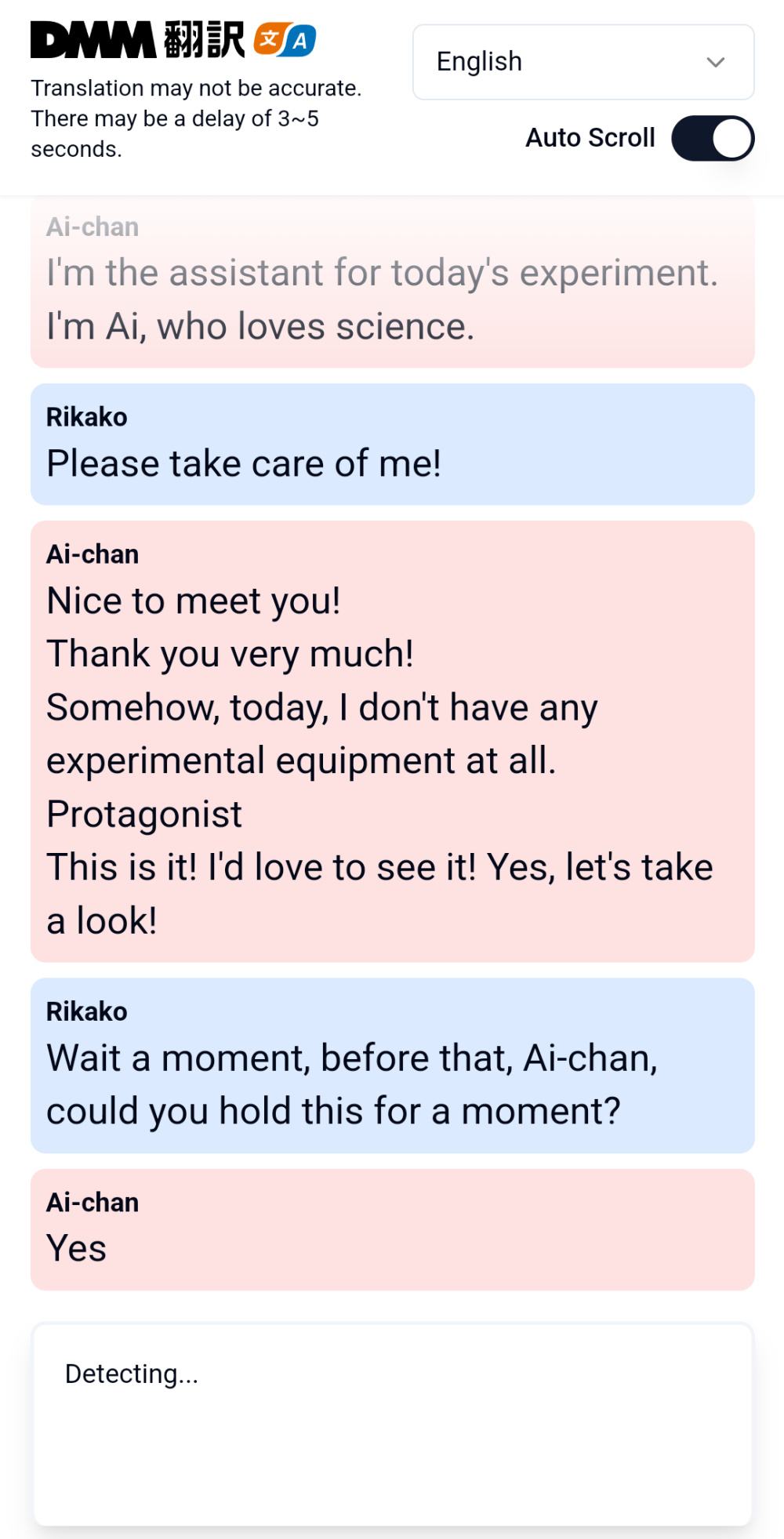

展示品の使い方や背景にある科学原理など、それぞれの展示品のねらいを来館者に正しく理解いただくため、本プロジェクトでは約20 の展示品に対して二次元コードを掲示。

来館者がスマートフォンでコードを読み取ると、英語・中国語(繁体字・簡体字)・韓国語に翻訳された解説動画が再生されます。

本プロジェクトでは、単なる直訳にとどまらず、専門用語や文脈のニュアンスも考慮した自然な翻訳を実現。科学館の「みて、ふれて、たしかめて」というコンセプトにマッチした体験を提供しています。

現地見学会レポート―実証実験の成果と課題

今回のメディア向け現地見学会では、リアルタイム翻訳を活用したサイエンスショー「スーパー☆マグネット」の実演が行われました。

ショーを観覧した約15名のうち、4名ほどが外国人来館者です。

みなさん、入口に掲示された専用の二次元コードを読み取り、専用サイトを表示した状態でサイエンスショーを楽しむ様子が見られました。

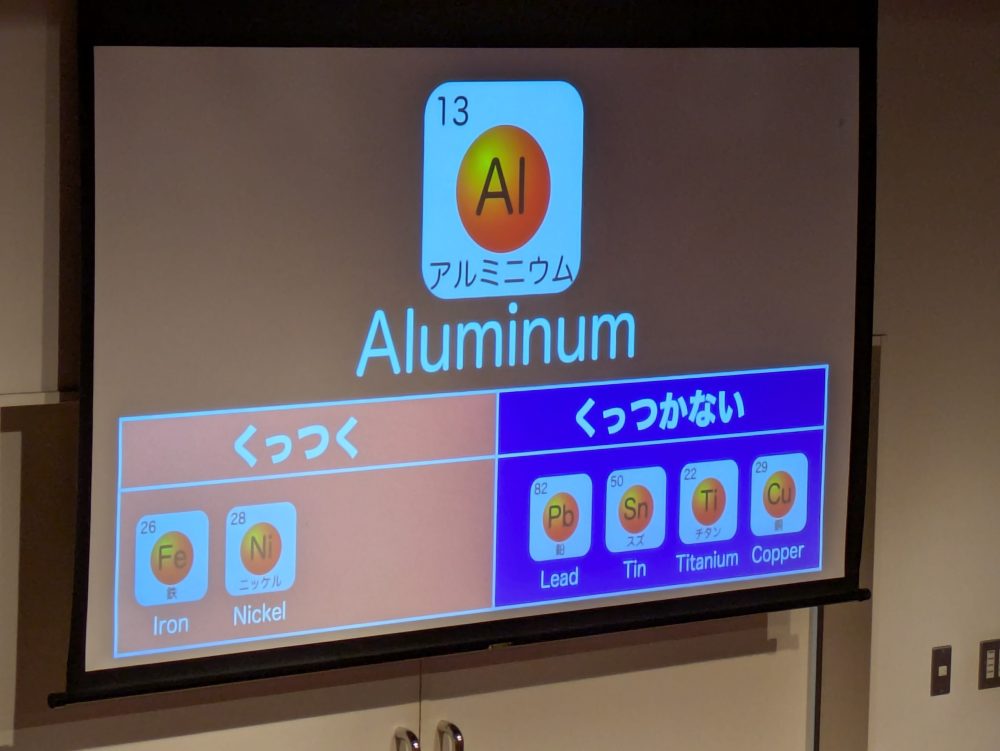

ショーでは、アルミや銅、錫などの金属が磁石にくっつくかどうかをクイズ形式で解説。

さらに、天井から吊るされた大型のアルミ鍋の動きを磁石の力で止める実験では、観覧者から驚きの声が上がる場面も。

ショーの終了後、翻訳サイトを利用した外国人観覧者からは「全体として楽しめたが、一部翻訳されず日本語のまま表示された箇所があった」との率直な意見も寄せられました。

今後の展望

株式会社Algomaticの担当者、大田直人さんは次のように語ります。

「通常の翻訳では、話し終えた後の文章全体を見て翻訳するため、主語や述語の関係が明確です。

しかし、リアルタイム翻訳では話しながら同時に翻訳を進める必要があり、文章の切れ目や構造が不明確なまま進行するため、特に難易度が高いです。

それでも名古屋市の皆さんと協力しながら、たくさんの改良を重ねてきました。現在、翻訳には3~5秒程度のタイムラグが発生しています。このタイムラグを短縮すると翻訳精度が低下する懸念があるため、今後は実装に向けて精度とラグのバランスを探っていきたいと思います。

今回のプロジェクトを通じて、外国人来館者の方々に科学の面白さや魅力をより深く感じてもらえれば嬉しいです」

名古屋市科学館も、本プロジェクトに期待を寄せています。

「元々は名古屋市民向けの施設として誕生した科学館ですが、現在は多くの外国人の方に来館いただいており、国内外からの観光拠点にもなっています。科学館が外国人来館者にも満足いただける施設となるためには、多言語での解説が不可欠です。

最新の生成AI技術や自動翻訳システムを活用した今回の取り組みによって、私たちが目指す「外国人のお客様も『みて、ふれて、たしかめて』ができる科学館に一歩近づけるのではないかと考えています」

この実証実験は、令和7年2月末まで実施されます。

期間中に収集したアンケート結果を基に、翻訳の精度やスピードの改善を図り、さらなるブラッシュアップを目指します。

なお、当日の様子はNHK名古屋放送局でも取り上げていただいています。

下記もあわせてご覧ください。

【特集】名古屋市科学館 生成AIで翻訳サービス

https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20250116/3000039347.html